はじめは、荒研ぎ用の砥石で砥ぎます。

砥いだ面の反対側に出た、ごくわずかな返りを確かめています。

これを数回繰り返し、返りがほとんどなくなったら本研ぎに入ります。 |

|

本研ぎは、目の細かい天然砥石を使います。

これは、一台約20万円する天然砥石です。 |

|

|

刃先が極限まで鋭利に研がれてくると、

砥石にまっすぐで均一な研ぎ跡が出ます。 |

|

裏側もしっかり砥ぐことを、裏押しと言います。

裏押しをして、すぐに使える状態になった鉋刃を完全すぐ使いといいます。

天然砥石で砥ぐと、刃先の輝きが違います。 |

|

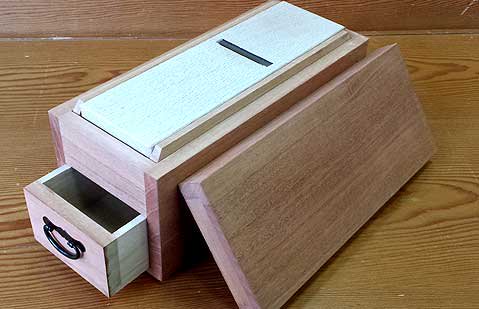

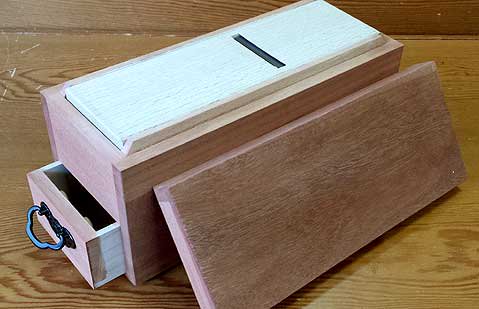

これを、白樫のカンナ台に仕込む台打ちをします。

台打ち職人の西村氏は、鉋刃に合わせ鉋台も微調整をしていきます。

|

|

松作商店が販売する高級削り器の鉋台は、

硬い白樫をさらに3年間乾燥させ狂いを少なくしてから使います。 |

|

鉋台は、刃より左側が低く右側が高くなっています。

右側も、真ん中あたりがほんの少し窪ませて仕上げてあります。

鰹節がす〜っと綺麗に削れるためにです。 |

|

| もちろん、刃のすぐ手前側は隙間なく平らです。 |

|

できあがった鉋で木の試し削りをします。

数ミクロンの薄さに削ることができます。 |

刃先の鋼(はがね)が硬く、受け止める地金が柔らかいと

刃こぼれせず永く使うことができます。

これを”永切れする”といいます。

もちろん、しっかり砥がれていることが前提です。

この鉋のは先には、安来鋼の青紙1号が使われています。 |

|

このようにして、水野氏が1枚1枚仕上げたカンナ刃を仕込んだ

松作商店の鰹節削り器はこちらです。

|

|

|

|

|

Copyright(c)2008 matsusaku-syouten All Right Reserved. |